2024年10月30日

2024年10月30日

先の英国旅行での社員のブログからの引用です。 先週、社員旅行でイギリスに行ってきました。 弊社の社員旅行で海外に行くのはこれで14回目ですが、毎回、現地で木材がどのように使われているかを調べることにしています。 さて、ロンドン観光の定番、バッキンガム宮殿を訪れた際、入り口の端の方に、工事中の目隠しとして板が貼られているのが見えました。その板は中古足場板(*1)でした。 もしこれが日本であれば、皇居の工事中に中古足場板を目隠しに使うと大きな問題になるかもしれませんが、イギリスでは「古いことは良いことだ*2」という感覚があり、コストや見た目の面でも中古足場板を使うことが適していると考えられているのだと思います。 解説 *1 中古足場板 建設現場で使用される足場板のうち、使い古されたものを指します。日本では主に杉が材質として用いられ、古材としても人気があります。十分に乾燥しているため、軽量で強度があり、変形もしにくく、優良な木材として評価されています。近年ではネットでも販売されており、新品の足場板よりも中古の方が高値で取引されることもあります。なお、中古足場板の販売には公安委員会の古物商許可が必要です。 *2 古いことは良いこと イギリスでは、高速道路の防音壁や住宅の塀、フェンス、門などが木が朽ちる寸前になっても交換されないことが一般的です。

2024年10月23日

2024年10月23日

こちらはウィンザー城のベンチです。城壁の前にたくさんのベンチが並んでいます。日本なら、アルミや鉄のフェンスで囲んで、ロープで区切り、数メートルおきにベンチを配置するのでしょう。 いつも感じることですが、ヨーロッパのベンチやテーブルの特徴として、構造には鉄などの素材が使われているものの、人が触れる部分には木が使用されています。ヨーロッパ(アメリカ、カナダ、オーストラリアも含めて)では、子どもの頃から、木材は素材として完成するまでに最も環境負荷が少ないことを教えられています。これは理由の一つかと思いますが、それ以上に、木が人間の感性に合った素材であることを重視しているのだと思います。 そのため、ベンチの座板や背板に使われている薄い木材は、経年変化で黒ずんだり、曲がったりしているものもありますが、そのまま使用され続けています。 材質を詳しく調べることはできませんでしたが、広葉樹だと思われます。個人旅行であれば、木口や材面を接写して材質を判断することもできたのですが、今回は時間がありませんでした。

2024年10月21日

2024年10月21日

当社では2〜3年に一度、社員旅行で海外に行っています。研修を兼ねた旅行です。 今回は2019年にオランダを訪問して以来の海外旅行で、コロナ禍以降初めてとなりました。今回の目的地はイギリスで、キュー植物園やライ、コッツウォルズなどの田舎の村々を訪れることが主な目的でした。 旅行を通じて感じたのは、日本に比べて木材を使った施設や構築物が非常に多かったことです。そして、その木材利用が景観を美しく作り上げている点も印象的でした。 これまで訪問した国々、例えばフィンランド、エストニア、ドイツ、オランダ、ベルギー、イタリアなどと比べても、イギリスでは最も多く木が利用されていると感じました。 高速道路の防音壁、パーキングエリアの建物の内外装、町や村の住宅のフェンスや塀、門扉、窓枠、玄関扉、ベンチ、テーブルなど、様々な場所で木材が使用されていました。 「石と木の文化」という印象でしょうか。日本ではアルミやプラスチックに加え、木材も使われていますが、イギリスでは木が特に際立っていました。 たとえば、フェンスに木材を使う方がコストが高くなりそうなのに、それでも木材が使われているのは、感性的な理由や、環境への配慮が背景にあるのではないかと思います。 驚いたのは、イギリスの湿気が多い気候にも関わらず、古くて朽ちかけているような木製のものまでそのまま使い続けられている点です。日本なら取り換えているだろうと思うようなものまで利用されていました。 このページでも、旅行中に撮った写真を何度かに分けて掲載する予定ですので、お楽しみに。

2024年10月 8日

2024年10月 8日

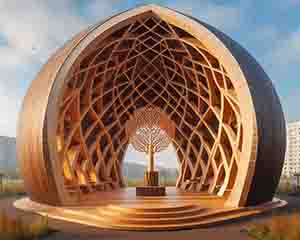

10月8日は木の日です。漢字の十と八を組み合わせると「木」になることから、制定されました。また「都市の木造化推進法」において、「木材利用促進月間」が10月に設定されています。 当社も毎年この日に木のPRをFB、ブロク、インスタ、ピンタレスト、ホームページなどで発信していましたが、今年は制作者が体調悪くあまりPRできていないです。 例によってイメーシ画像をAI画像生成で作りました。50ほど作成しそのなからピックアップしたものです。

2024年10月4日

2024年10月4日

今日は来年の大阪万博についての話題です。 9月21日に担当者が投稿したプログからの引用です。 -------------------------------------------- 来週から万博のデッキの施工に入ります。 本来であれば、万博協会から頼まれたデツキ材料の寄付だけだったのですが、工事をされるゼネコンさんから施工もしてくれと頼まれました。 その事前確認と打ち合わせで担当者と現場に行ってきました。 その現場の横に木製リングの回廊があり、なかなか壮観な眺めです。 70年万博の時は日陰がなくて、パビリオンに入れない来場客は大変だったと聞きましたが、確かにこの暑さ。9月も中旬なのに、とんでもなく暑い。 この回廊がなければ、入場客は熱中症で倒れる人続出になると思います。 それを分かって設計したのかどうか知りませんが、真価は半年後に分かります。 ------------------------------------------- とあり、現場から見た木製リングの写真を投稿していました。ところが万博協会から建設中の施設の写真のSNSへの発信はしてはならないとのお触れがでているとのこと、もちろん会期後ならOKとのことです。 それはそうでしょうね。それで、ここに掲載のものは以前に万博協会から提供され、ホームページやフログに利用するということで許可を得たものです。木製リングは担当者の生の感想はそうとう凄いものだそうです。今から楽しみです。

2024年10月30日

2024年10月30日

海外旅行には2つの目的があります。 一つは植物園で樹木の写真を撮ること、もう一つはその国での木材の使い方を調べることです。 今回の英国旅行では、予想以上に木が使われていたので、とても嬉しく感じました。 今日はバッキンガム宮殿での利用例をご紹介します。 ロンドン観光の定番、バッキンガム宮殿。 正面の左側に目をやると、中古足場板が縦に貼られていて驚きました。 ガイドさんによると、先日、車が運転を誤り突っ込んで金属製の門扉を壊したため、現在修理中で、工事目隠しとして木材が使われているそうです。 日本で言えば、皇居の工事中に中古足場板を目隠しに使っているようなもので、多くの人から批判を受けそうですよね。 「なぜ中古足場板?」と思いましたが、中古足場板とは建設現場で利用され、使い古された足場板のことです。材質は主に杉で、近年は古材として人気が高まっています。 とはいえ、バッキンガム宮殿ですよ。 イギリスでは「古いことは良いこと」という感覚が根付いているので、中古足場板を使うことがコスト面でも見た目でも適していると考えられた結果かもしれません。

2024年10月28日

2024年10月28日

昨夜、大阪に戻ってきました。先週、北九州市で木材団体の総会があり、その前後に巨樹の撮影に行ってきました。木曜日に愛車と共にフェリーに乗り、翌日から北九州市で総会と懇親会に参加し、その翌日は山口県内を巡って岩国に宿泊、さらに広島県、岡山県を回りました。23か所を巡り、そのうち8か所が国の天然記念物に指定されていました。特に山口県は6か所もあり、何か政治的な忖度が働いているのではと感じました。写真は山口県の「平川のスギ(国指定)」です。確かに立派な杉ですが、国指定となると他の地域とのバランスに少し疑問もあります。 3日間、高速道路や山間部の山道、田舎道を運転したので、右腕の筋肉が痛みます。

2024年10月23日

2024年10月23日

ロンドン到着の日に、市内観光をしました。最初に訪れたのはウィンザー城です。城壁の前は芝生が広がっており、日本なら柵を設置するところでしょうが、ここではベンチが並んでいます。小雨が降っていたため、ベンチに座る人はいませんでしたが、パンフレットなどによると、多くの観光客がここでのんびりとくつろぐようです。 ヨーロッパのベンチやテーブルの特徴として、構造には鉄などが使われているものの、人が触れる部分には木が使われています。 イギリスでは、ベンチの木が経年変化で黒ずんだり、曲がったりしているものが多く見られます。日本ならば新しいものに交換するでしょうが、イギリスではそのまま使われています。触ってみると、しっかりとした作りで、耐久性があります。こうした点からも、イギリス人の堅実さが感じられました。

2024年10月21日

2024年10月21日

イギリス旅行から先週帰国しました。出発前から体調が優れず、旅行中は社員に助けてもらいながら、なんとかついていけたという状況でしたが、とても興味深い体験でした。 職業柄、様々な写真を撮ってきました。特に木や木材製品に目が行きました。 これらの写真はホームページの該当ページに順次追加していく予定です。このFacebookにもアップしますので、ぜひご覧ください。 今回の旅行ではいくつか初めての経験がありました。 まず、南回りで欧州に向かうドバイ経由のフライト、そして二階建ての旅客機A380に初めて乗れたことです。関西空港では今までA380は就航していなかったのですが、エミレーツ航空で実現しました。 旅行の最大の目的は、世界遺産であるキューガーデン(キュー植物園)を初めて訪れることでした。さらに、田舎を2日にわたって訪れることもできました。 結論として、日本よりも木材の利用が多く、それが人々の感性にとてもよく馴染んでいることを改めて感じました。 食事はまずいと聞いていましたが、あらかじめネットで調べて予約をとっていましたので、すべてのお店で美味しくいただけました。 写真はコッツウォルズ(Cotswolds) の村

2024年10月8日

2024年10月8日

10月8日は木の日です。漢字の十と八を組み合わせると「木」になることから、制定されました。また「都市の木造化推進法」において、「木材利用促進月間」が10月に設定されています。 私も毎年この日に木のPRをFB、ブロク、インスタ、ピンタレスト、ホームページなどで発信していましたが、今年はフェイスブックだけにします。

2024年10月7日

2024年10月7日

秋の七草の一つであるハギが、樹木の一種だということを長い間知りませんでした。通勤途中の公園に生えているのを見かけますが、草だと思って写真を撮ることはありませんでした。 さて、今月は忙しいです。金曜日から1週間の英国旅行があり、帰国後は福岡から山口・広島・岡山までの撮影旅行に出かけます。 しかし、10日ほど前から体調が悪く、夜は咳が止まらず眠れません。複数の病院でいくつか検査を受けましたが、結果は喘息らしいとのことです。いずれにせよ、出発まであと4日、何とか全快しなければと思っています。

2024年10月4日

2024年10月4日

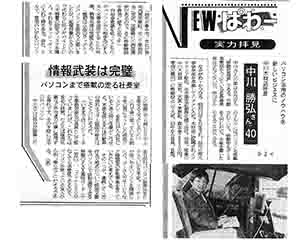

「夕刊フジ」来年1月中で休刊するらしいですね。 万博前の昭和44年にタブロイド版の夕刊紙として出ましたね。私も電車に乗るときには駅でよく買いました。 また特に記憶にあるのは、親父が急死して社長になった翌年、取材を受けました。5回の連載です。 なにぶん新米社長で記者に聞かれること、すなおに答えてましたら、紙面になって恥ずかしい話もあり、当時社内の反社長派の役員・社員からはげしい非難を受けた苦い経験があります。 この2回目記事はパソコン利用についてのことですが、車での移動が多かったもので、NECのPC9801UV21を車内で使っていました。記事ではラップトップとなっていますが、普通のパソコンです。9801UV21は98シリースで初めての3.5インチフロッピーを利用したもので、消費電力も少なく小型でしたので良かったです。ハードディスクはキャラベルの80メガをアタシュケースに入れ、特殊スポンジで揺れが伝わらないように工夫していました。液晶ディスプレイはまだ高価で電力も必要だったので、白黒の初期の安価なものをシートにくくりつけていました。大型の変圧器も利用していました。ネットがまだない時代でしたが、アクセスで名刺や名簿管理、ワードの文書作成などに非常に役立ちました。自動車電話もつけていましたので、オフィスと同じでした。 https://wood.co.jp/13-company/kiji/1980up/19890516fuji.htm 1回目 https://wood.co.jp/13-company/kiji/1980up/19890518fuji.htm 3回目 https://wood.co.jp/13-company/kiji/1980up/19890519fuji.htm 4回目 https://wood.co.jp/13-company/kiji/1980up/19890520fuji.htm 5回目