1971年から1973年までのインドネシアでの仕事の内容をWeb化しました。可能な限りカメラ持参で出張し動き回っていました。当時カメラを持っていることは高価なものを持っているということで狙われやすく、また海や筏では落とす心配もあり、多くの駐在員は持ち歩きをしませんでした。またカラーフィルムは現像などが高価でしたので使いづらく、普通は白黒フィルムを利用していました。このページでは白黒フィルムからスキャンし、それをAIでカラー化した写真も多く含まれています。クリックすれば拡大します。カメラはNikonF、レンズはSUN( 60-135mmF3.5)、一部ミノルタと魚眼レンズ。

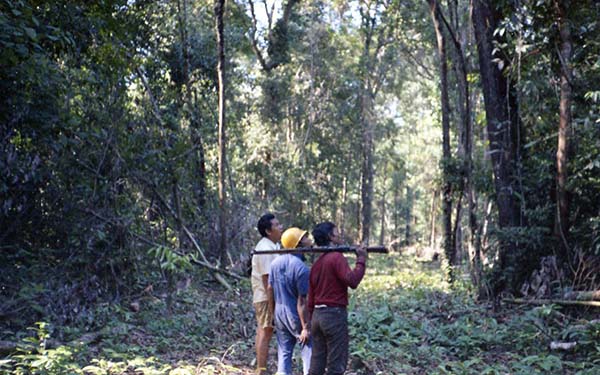

1.南スマトラ原生林の中。伐採許可を得ている林区の中でどの木が伐採したらよいか見極めている。立っている場所から360度見回して3本あればよい林区という。

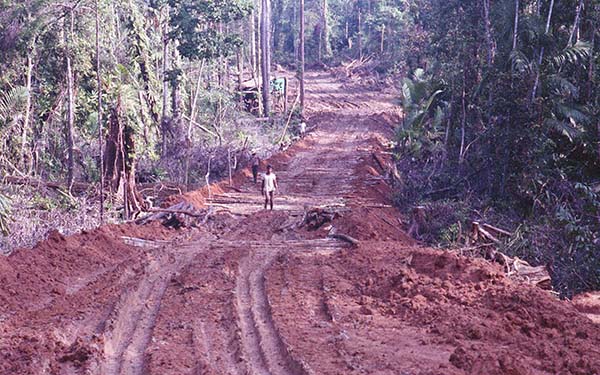

2.道路は当然ながら舗装されることはない。余裕のある業者はブルドザー、スキッダーなどを利用して地面を固める。雨が続くとぬかるんで悲惨なことに。

3.ぬかるむところには丸太などを敷き詰めたりしているが、このようなこともしばしば。

4.伐採した丸太をトラックに積み込む。積み込み方は想像していたものとは異なり独特、詳しくは「

丸太の積み込み」をごらんください。

5.伐採した丸太を積み、キャンプ地まで疾走するトラック。なぜか運転席の上に人が乗っています。おそらく運転席が満員なのでしょう。よく見かける光景です。

5.山大王(サンタイオン)と呼ばれていました。華僑達が改良した元米軍用トラックとのこと。

6.キャンプ地(中間土場)に到着したトラック。これだけのメランティをよくここまで運んだと感心しました。

7.丸太を土場に落とします。鉄の棒やオノはこれからの剥離(皮むき)作業で使う道具です。

8.皮むき作業中に何か問題が発生したようす、根元に近い方が皮付のままになっている。

9.丸太の小口を見て担当者に指導する若いマネージャー(右)、ここではワレがありS字金具を打ち付けるように指導していた。

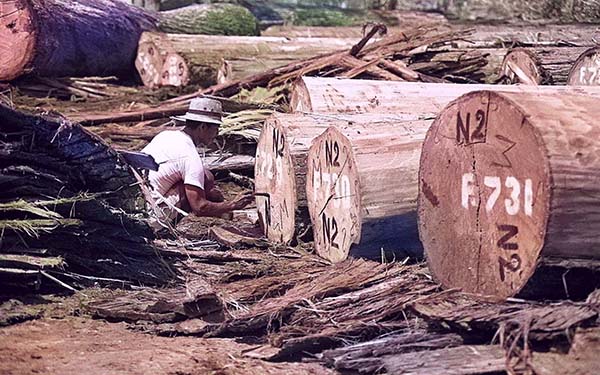

10.一本一本の丸太に番号を油性のペンキで書いている。白は夜間でも見やすいため。

11.丸太は川に流します。業者によってはWheel Loader(ホイールローダー、Timber Loader、Log Loader)を利用しています。これだと川まで30秒くらいです。

11.普通の業者は人海戦術、15人の若者が押しています。1本移動するのに1時間くらいかかるときもあります。

11.なかなか動きません、18人もかかって動かしていますが。

11.すぐ目の前が川ですが、あと数メートルで止まってしまいました。

12.剥がされた皮が放置されています。この皮も何かに利用されているようで、まとまればトラックで運び出しています。

13.土場から落とされたメランティの丸太。

14.川に入った丸太は自由に動かせますので、同じ長さのものを筏に組みます。

14.組み方やロープ類は業者によって変わります。場所、地形に合理的な方法を絶えず捜しているようです。ここでは細い木を利用しています。

15.筏を連結し、筏の運転手が1~3名ほど丸太の上で2~3日生活しなから河口まで運びます。奥にテントが見えます。

15.少年が一人でがんばっています。

15.筏師とその子供たちでしょう。一緒に働いています。食事用の手製のカマドが見えます。

16.この業者の場合は河口手前で、筏の作り変えをしています。ここで鉄のロープに変えて運びます。

17.組み替えた筏です。

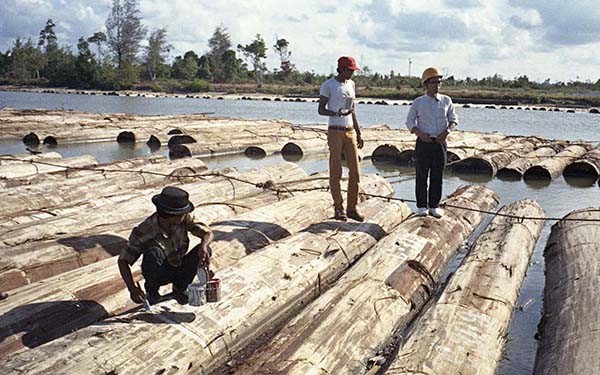

18.河口のロッグポンドです。ここで日本人が検品をして不良部分に白ペンキの印を入れ、その分は材積から除外します。まったく価値がない丸太はアフキル(AFKIR 拒否の意味)といって、筏から外させます。駐在員が真っ先に覚えさせられるインドネシア語です。

19.欠点部分にペンキで印を入れるスタッフ。あまりに欠点部分が多いと、木材船からクレームがでます。丸太の欠点部分は材積に入れないので、運賃に反映しません。しかし船は全体の重さで沈みますから、沈み方と積み込み体積とが合わなくなってくるからです。頭のいい船長は計算でこの矛盾に気づきます。

20.この場所は川と海水がまざる河口ですので、木にとっては悪い環境です。マリンボーラー(虫の一種)がつくと言われていました。ですから、木材船が到着間際にここに移動していました。

21.河口から外洋にでた筏はタグボートといわれる馬力のある船で引っ張られ1日かけて木材船に向かいます。写真は穏やかな海の時で、このようなことは少なく、波に大きく揺れるのが普通です。

22.木材船に横づけされたメランティの丸太。筏が流されないように本船とつながれています。

23.重い丸太は1本だけで釣り上げられます。

23.木材船に積み込む様子。ホールドといって船の中に積み込まれます。

23.積み込み作業は大変危険です。丸太が上下しますので、落ちると丸太に挟まれ圧死します。

24.木材船のホールドがいっぱいになってきています。艦橋から海を見ると、白いウミヘビが数多く見えることが何度もありました。

24.ホールドがいっぱいで、蓋を閉める直前です。

24.蓋を閉めたあとにもメランティを載せています。これをオンデッキに乗せるといいます。どの程度乗せるかは船長の考えひとつです。利益のために危険なほど積み込む船長もいました。

25.オンデッキにメランティを満載した、5000トンの扶桑海運の三星丸、当時の最新鋭の木材船でした。日本へ出発です。